“O traço que é arte e o traço que não é arte”: O Estranho Mundo de Fletcher Hanks

Fletcher Hanks foi de quadrinista desconhecido a artista admirado por Robert Crumb, Art Spiegelman e Kurt Vonnegut, sem deixar de ser o autor das histórias mais estranhas da Era de Ouro. O que será que se perdeu no caminho?

1.

O que é

arte?

“A Fonte do sr. Mutt não é imoral, isso é absurdo, não é mais imoral do que uma banheira. É uma coisa que você enxerga todos os dias na vitrine de uma loja de material para encanadores” [texto anônimo publicado na revista dadaísta Blind Man, em 1917]

Na primeira metade do século XX, ninguém pensava em gibis como se eles pudessem ser arte.

Arte, conforme se dizia, é uma categoria formada por obras expostas em museus, analisada em revistas especializadas por críticos de renome, vendida em leilões por cifras milionárias. Ou seja, “Arte” era algo destinado a uma elite instruída, que deveria ser apreciada pelas massas de uma forma quase reverencial.

De fato, gibis não são, evidentemente, “Arte” nesse sentido. Eles eram impressos em papel barato, produzidos em shops por artistas frequentemente não creditados, e destinados à diversão da plebe rude. Deviam ser comprados na banca da esquina, não na Christie’s.

Seduction of the Innocent, de Fredric Wertham, publicado em 1954, e Para Ler o Pato Donald, de Ariel Dorfman e Armand Mattelart, de 1971, são os dois livros de crítica de quadrinhos mais conhecidos de todos os tempos. Nos dois livros, os quadrinhos são apresentados naqueles termos, como a antítese da verdadeira arte.

Assim, Wertham, Dorfman e Mattelart descrevem os quadrinhos como entretenimento barato, vulgar e nocivo, apreciado de forma acrítica por uma massa inculta e irresponsável, potencialmente criminosa. Wertham associa a leitura de quadrinhos a limitações de aprendizado. Dorfman e Mattelart à submissão ao imperialismo americano.

Wertham descreve as hqs como o produto de um trabalho anônimo e impessoal. Explicitamente, ele considera os quadrinistas como uma classe explorada por editores gananciosos. Não são artistas, e gibis não são, de forma alguma, o resultado de uma atividade criativa. Dorfman e Mattelart aparentemente nem contemplam a possibilidade de que os gibis sejam produzidos por pessoas — quanto mais artistas. Em um livro que trata essencialmente de gibis da Disney dos anos 50 e 60, eles não citam o nome de Carl Barks em nenhuma oportunidade.

Aquela, porém, era uma definição de arte formada a partir de uma série de critérios que surgiram ao longo do século XVIII e XIX. Era uma definição, portanto, moderna. E, como toda definição moderna, ainda no início do século XX ela foi objeto de crítica, quando não deboche, por parte de uma nova geração de artistas — coletivamente identificados como pós-modernos.

A Fonte é a obra mais conhecida e injustamente criticada de Marcel Duchamp. Ela consiste em um mictório comum, exposto sobre um pedestal, invertido e assinado como “R. Mutt”.

Era um ato deliberado de sabotagem.

A Fonte foi concebida por Duchamp como um Cavalo de Tróia que tinha por objetivo implodir a Society of Independent Artists, organização americana de artistas de vanguarda que o próprio Duchamp presidia.

A própria Society of Independent Artists foi concebida como um desafio às instituições que se consideravam guardiães do prestígio artístico. A ideia de seus integrantes era organizar exposições anuais que seriam formadas por obras não selecionadas. Qualquer artista poderia exibir qualquer uma de suas criações, que seriam expostas de forma alfabética [pelo nome do autor].

Assim, a curadoria formal por uma instituição de prestígio, um dos elementos de integrantes do “mundo das artes”, seria excluída da equação. Não lhe caberia mais definir o que é arte ou não, mas apenas expor aquilo que assim era considerado pelo artista.

Duchamp, no entanto, desconfiava que o compromisso da Society of Independent Artists com essa ideia era limitado. Seus colegas não resistiram a exercer a sua autoridade quando a oportunidade se apresentasse. Caso isso acontecesse, a própria Sociedade se tornaria uma das instituições que pretendia derrubar.

A Fonte foi a forma pela qual ele encontrou de mostrar isso já na primeira exposição da Society of Independent Artists: ela era a oportunidade que revelaria a hipocrisia de seus colegas. Era, propositalmente, “anti-arte”: um mictório assinado com um pseudônimo, um objeto vulgar e ordinário apresentado por uma pessoa não identificada, que não tinha sequer a decência de efetivamente existir. “R. Mutt”, de fato, é um trocadilho que significa “qualquer um”.

A sua armadilha foi bem sucedida: a obra foi causa de discussões internas que quase levaram à dissolução da incipiente sociedade. Com o objetivo de evitar uma possível infração ao seu estatuto [que proibia a sociedade de recusar obras em sua exposição], foi cogitado até mesmo exibi-la em uma sala da galeria inacessível ao público: ela integraria a exposição, mas não seria vista por ninguém. As opções foram levadas a votação entre os integrantes da sociedade. A Fonte, finalmente, não foi exposta, e Duchamp abandonou a Society of Independent Artists.

Ninguém pensava que quadrinhos pudessem ser considerados arte, conforme modernamente entendida. Mas Duchamp fez de um mictório uma obra de arte que tinha por objetivo precisamente rejeitar essa definição moderna. Talvez ele mesmo contemplasse que os quadrinhos faziam parte dessa discussão: o trocadilho do nome do “artista” que assinou a obra, combina Mott Works, uma empresa que fabricava louça de banheiro, e Mutt & Jeff, a tira de jornal de Bud Fisher.

O que tudo isso tem a ver com Fletcher Hanks?

Tudo e nada.

2.

Tudo:

O artista pós-moderno

In the car, de Roy Lichtenstein [1963]

Foi por pouco que os gibis de Fletcher Hanks escaparam do esquecimento.

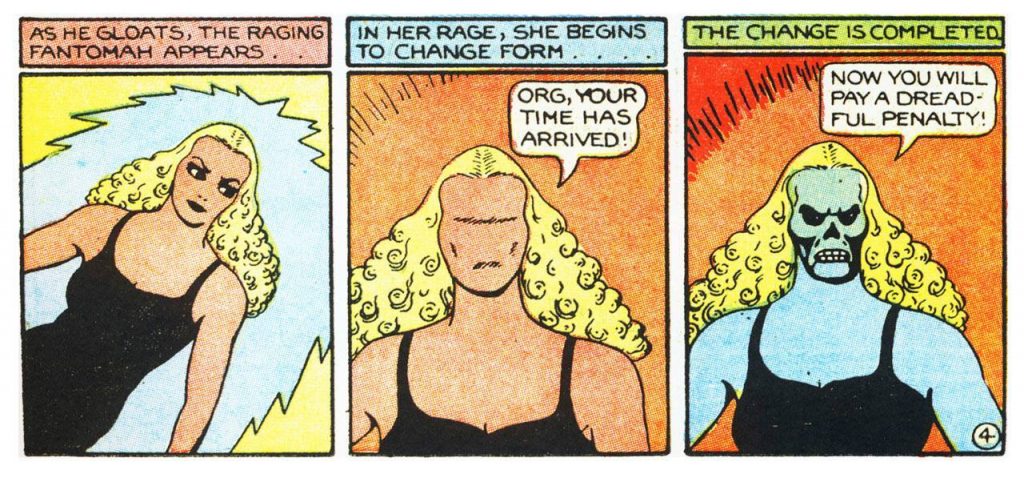

A carreira de Hanks como quadrinista foi extremamente curta. Ele produziu apenas 52 histórias conhecidas, publicadas em um período de dois anos [entre 1939 e 1941].

Essas histórias foram publicadas em duas editoras que hoje em dia estão esquecidas, a Fox e a Fiction House, e uma terceira que se tornaria conhecida depois de ressurgir da falência [duas vezes]: a Timely Comics, posteriormente Atlas, posteriormente Marvel Comics. Lá, de qualquer forma, Hanks publicou apenas duas histórias.

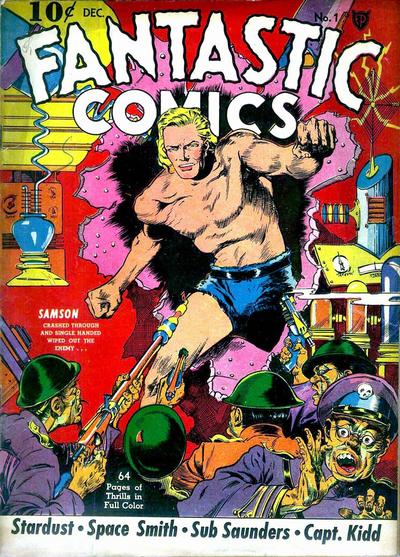

As revistas em que elas foram lançadas também foram esquecidas. Mesmo na época de sua publicação, eram genéricas e intercambiáveis: Fantastic Comics, Big Comics, Fight Comics, Planet Comics, Jungle Comics e Daring Mistery Comics.

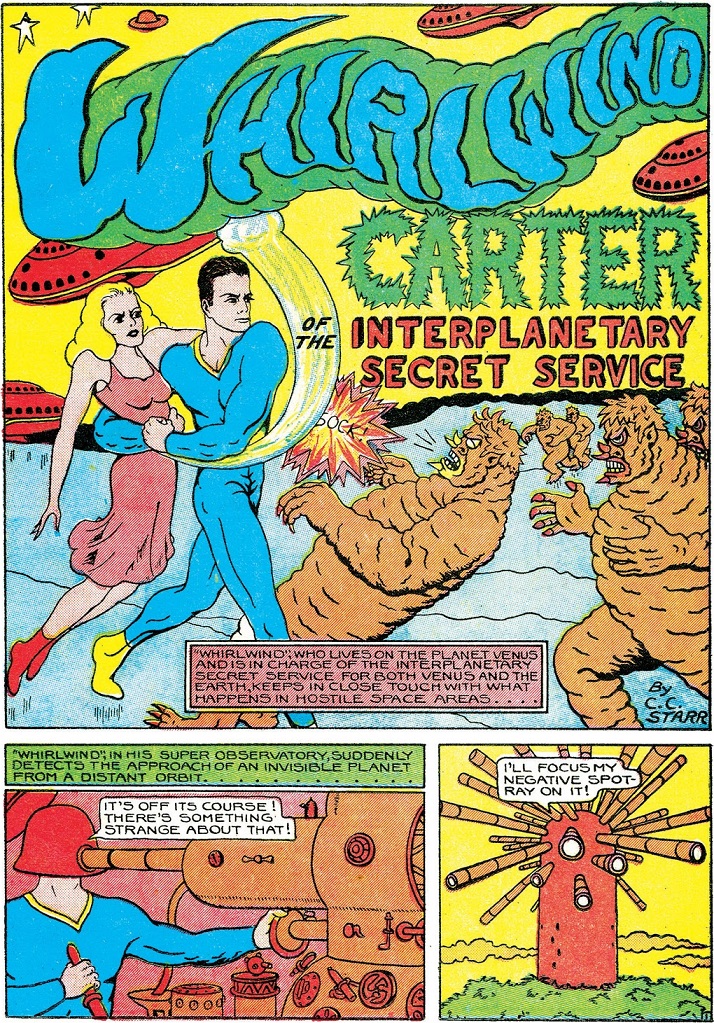

Hanks criou nove personagens. Stardust e Fantomah são os dois principais [15 e 14 histórias, respectivamente]. Os outros são Big Red McClane [8], Space Smith [7], Whirlwind Carter [2], Tabu the Jungle Wizard, Tiger Hart, Yank Wilson e Buzz Crandall [uma história cada]. Nenhum desses personagens voltou a aparecer em outro lugar. Foram esquecidos ainda na década de 40.

Todas essas histórias eram consideradas lixo pelos próprios fãs de quadrinhos.

No entanto, graças ao trabalho de três críticos, Jerry Moriarty, Dan Nadel e, principalmente, Paul Karasik, os gibis de Hanks foram recuperados, reavaliados e reabilitados. Foram reeditados em uma edição de capa dura pela Fantagraphis, e são resenhadas em revistas como a Bookforum [revista de literatura derivada da Artforum, uma tradicional revista americana de arte contemporânea].

Para fazer isso, Moriarty, Nadel e Karasik não agiram da mesma forma e não chegaram às mesmas conclusões. Porém, todos eles trilharam o caminho que foi aberto por Duchamp com a A Fonte. Todos eles concordavam que os gibis de Hanks até podiam parecer lixo. Mas também que o lixo poderia ser arte.

2.1 A hipótese Jerry Moriarty: Fletcher Hanks, artista da RAW

O resgate de Fletcher Hanks se iniciou pela intervenção de Jerry Moriarty.

Moriarty foi colaborador da revista RAW nos seus primeiros anos. A RAW era uma conhecida revista de quadrinhos de vanguarda, criada por Art Spiegelman e Françoise Mouly, na qual Maus foi originalmente serializada.

A colaboração de Moriarty consistia em sugerir gibis da Era de Ouro que poderiam ser publicados na revista. A Era de Ouro é o período compreendido entre os anos 30 e 50, durante o qual os gibis tiveram o seu primeiro boom nos EUA.

Existia um motivo prático para isso. Gibis da Era de Ouro eram objeto de proteção autoral deficiente. Diversos deles já estavam em domínio público e podiam ser republicados sem maiores complicações.

No entanto, também existia um motivo estético. A maioria dos quadrinistas publicados na RAW utilizavam a estética de gibis da primeira metade do século XX, mas de uma forma irônica e até mesmo subversiva.

Assim, Art Spiegelman usava animais antropomórficos e layout de página de gibis de funny animals para contar uma história que combina o Holocausto, meta-narrativa e a relação entre um pai e seu filho. Gary Panter misturava gibis dos anos 50 com expressionismo e punk da costa oeste. Charles Burns tentava encontrar o meio do caminho entre os gibis de romance de John Romita e os álbuns de Hergé para desenhar histórias de suspense e terror frequentemente grotescas — no caso de Black Hole, a sua hq mais conhecida, em uma história protagonizada por adolescentes fisicamente deformados por uma doença sexualmente transmissível.

A RAW era uma revista de caráter internacional, e aquele propósito também se percebe nos seus colaboradores de outros países. Assim, o holandês Joost Swarte usava a linha clara, o estilo tradicional dos álbuns europeus, para desenhar comix underground. O francês Jacques Tardi usava a mesma linha clara para desenhar histórias de guerra niilistas. O desenho do japonês Yoshiharu Tsuge por vezes parece uma versão naif de Osamu Tezuka. Mas as suas histórias são poéticas e contemplativas.

[publicado na RAW n. 7, de 1985]

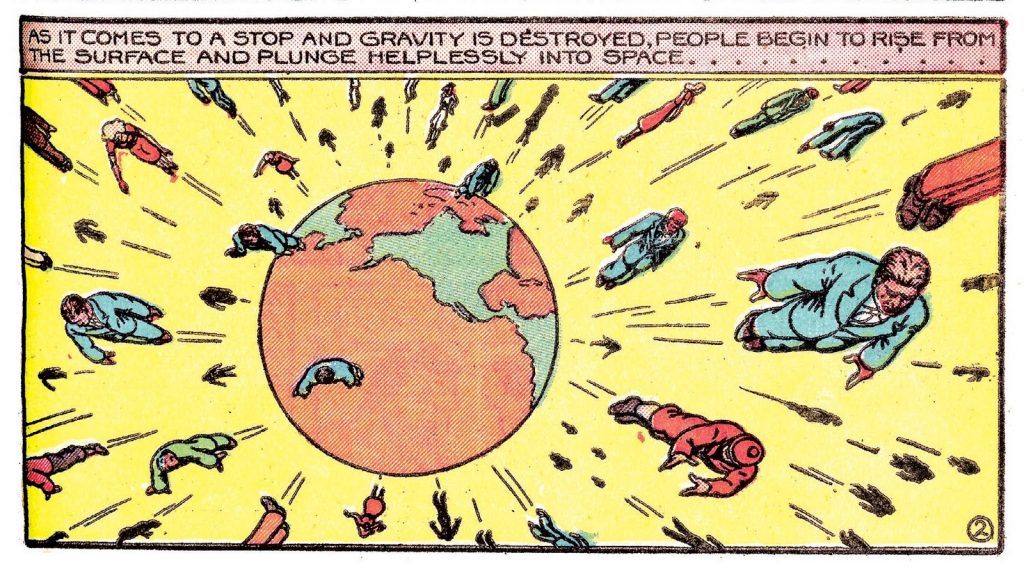

Moriarty sugeriu para Spiegelman e Mouly a publicação da história “Gyp Clip’s Anti-Gravity Ray”, originalmente lançada pela Fox, na revista Fantastic Comics n. 7, de junho de 1940. Ela apareceu na quinta edição da revista RAW, ao lado de Maus, de Spiegelman, Jimbo, de Gary Panter e Era a Guerra das Trincheiras, de Jacques Tardi, além de outras histórias de grandes quadrinistas, como Swarte, Burns, José Muñoz e Kaz.

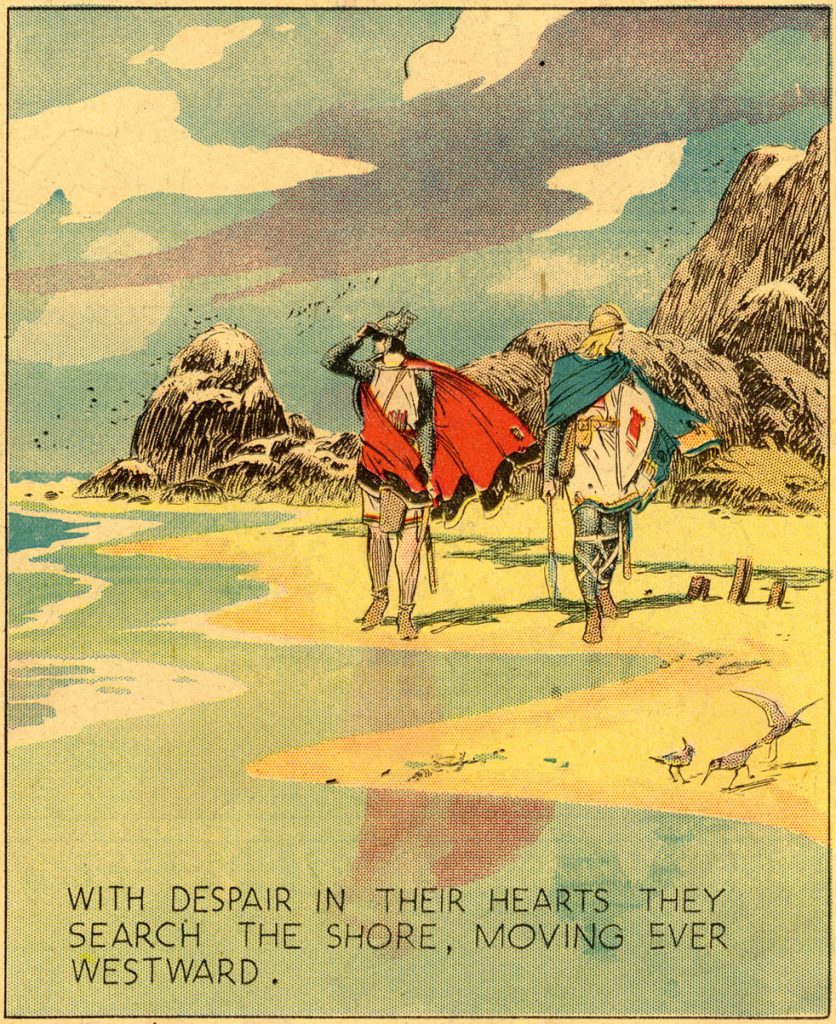

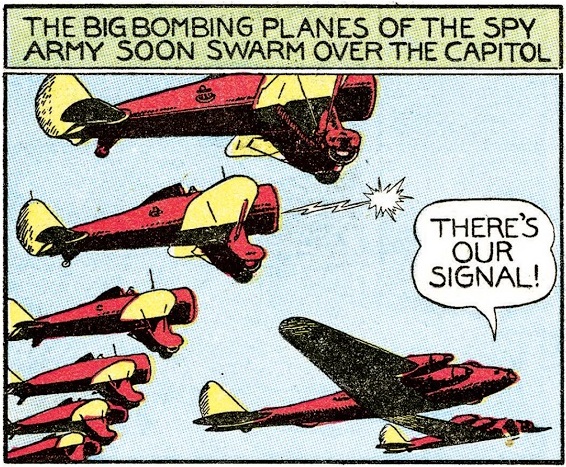

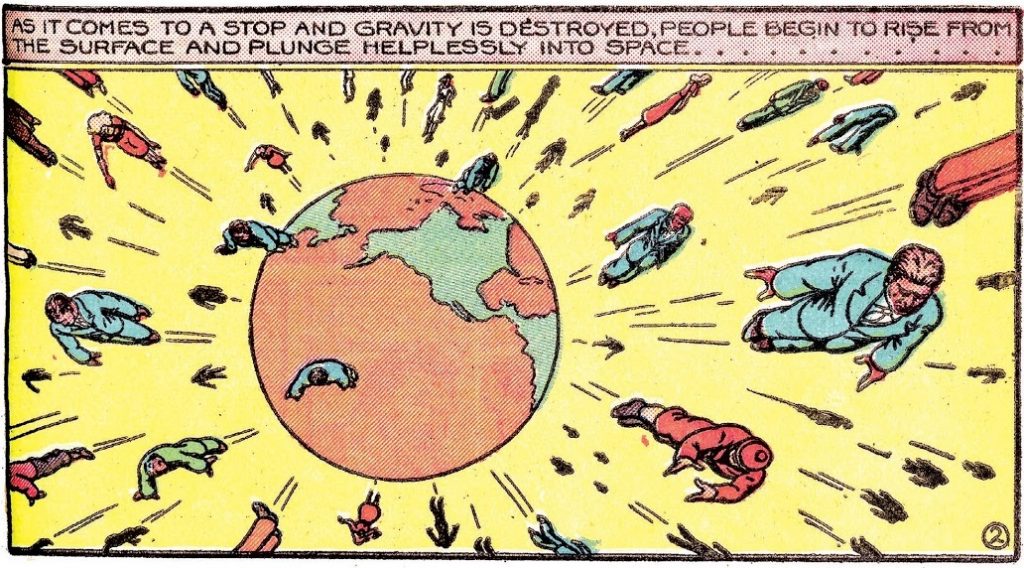

“Gyp Clip’s Anti-Gravity Ray”, em um primeiro momento, parece uma típica história de um gibi da Era de Ouro. É uma história direta, violenta e ingênua, mas extremamente imaginativa. Nela, um consórcio de mafiosos desenvolve uma tecnologia capaz de alterar a gravidade da Terra, de forma a projetar todos os seus habitantes para o espaço enquanto que eles, os vilões, permanecem acorrentados ao chão. Com isso, pretendem tornar-se senhores do planeta.

O plano é interrompido por Stardust, um super-herói quase mitológico, cujos poderes sobrenaturais são explicados por uma ciência mágica. Ele distribui justiça de forma violenta e restaura a normalidade. Tudo isso é contado em seis páginas, desenhadas de forma que parece extremamente rudimentar, coloridas de uma forma que utiliza apenas cores primárias com base em um critério aparentemente aleatório.

Do lado de histórias de quadrinistas como Panter, Swarte, Burns e Kaz, no entanto, é impossível não interpretá-la de forma irônica. A aparente inabilidade de Hanks e a violência da história se tornam, assim, estética punk. Os diversos quadrinhos que retratam pessoas inertes flutuando rumo ao espaço se tornam surrealistas, como pequenos quadros de René Magritte. O aspecto genérico e intercambiável do protagonista e a colorização grosseira do gibi fazem dele um mictório, um objeto não-artístico que, colocado na devida perspectiva, pode ser visto como arte.

Com isso, no entanto, não quero dizer que Moriarty e Spiegelman fizessem pouco caso dos méritos do gibi original. De fato, para ser republicado na RAW, a história de Hanks teve que ser copiada e retocada para possibilitar a sua impressão. Não estava ao alcance de Spiegelman e Mouly “escaneá-la” e reproduzi-la. Ela é, portanto, uma tentativa de redesenhar, de forma idêntica, o gibi original:

Imagem da direita: a mesma página, conforme publicada na RAW n. 5

Isso mostra que eles não tratavam o gibi de Hanks como uma peça intercambiável, mas uma obra cuja aparência genérica era um mérito artístico próprio.

O que eles estavam fazendo, na verdade, era um pouco mais próximo do que Pierre Arnaud queria fazer com Dom Quixote no famoso conto de Jorge Luis Borges. Eles estavam fazendo o que podiam para reproduzir a obra original de forma idêntica, mas [no caso deles, voluntariamente] em um novo contexto.

Assim, ao justapô-los, Spiegelman e Moriarty publicaram Hanks com se ele tivesse o mesmo distanciamento irônico utilizado por Swarte e Tardi em relação à linha clara, ou por Burns e Panter em relação aos gibis americanos dos anos 50. Ou seja, o que Moriarty e Spiegelman fizeram por Hanks não foi uma exposição neutra do gibi, nem uma análise objetiva de seus méritos.

O editorial da RAW n. 5 apresenta a história de Hanks como um exemplo de “discarded pop culture”, cultura popular esquecida. Moriarty, disse Spiegelman, “farejou” Fletcher Hanks, um “gênio dos quadrinhos obscuro e até então desconhecido”. É um editoral no qual Hanks permanece como uma figura misteriosa, e o mérito da obra está em sua descoberta e reapresentação ao público em um contexto que convida o público a avaliá-lo como arte.

Para cumprir esse propósito, é até vantajoso que Hanks seja uma figura desconhecida. Do ponto de vista do leitor, ele poderia ser perfeitamente visto como o pseudônimo de algum quadrinista da própria RAW. “Gyp Clip’s Anti-Gravity Ray” não era propriamente um mictório, mas o Duchamp de sua republicação era Moriarty; Hanks era apenas o R. Mutt.

2.2 A hipótese Don Nadel: Fletcher Hanks, auteur

Talvez o Fletcher Hanks que Moriarty e Spiegelman apresentaram para os leitores da RAW nos anos 80 não tenha sido o verdadeiro Fletcher Hanks. Mas ele era inegavelmente uma figura interessante: não só o seu gibi parecia muito estranho, como a sua biografia era um mistério.

Vinte anos depois do lançamento da RAW n. 5, Don Nadel daria a sua contribuição para a redescoberta do artista.

Nadel é um conhecido crítico de arte e de quadrinhos. É perceptível que os seus interesses estão inseridos na tradição iniciada pela RAW. Ele organizou, por exemplo, um livro sobre os gibis de romance de Ogden Whitney [Return to Romance: The Strange Love Stories of Ogden Whitney] e uma exposição sobre o quadrinista underground Victor Moscoso [Victor Moscoso: Psychedelic Drawings 1967-1982]. Atualmente, escreve uma biografia sobre R. Crumb [prevista para ser publicada em 2023].

Em 2006, Nadel organizou a coletânea Art Out of Time: Unknown Comics Visionaries 1900-1969. Trata-se de uma seleção de histórias e tiras de jornal de quadrinistas que foram esquecidos pela história. A coletânea inclui uma história de Hanks, “The Super Fiend”, originalmente publicada na Fantastic Comics n. 10, em setembro de 1940.

Nadel, no final das contas, é um crítico de quadrinhos e não um artista. Assim, o seu objetivo com Art Out of Time não é apresentar os gibis selecionados em um novo contexto, mas explicar o contexto em que eles foram produzidos e justificar a sua seleção.

Para fazer isso, Nadel apresenta Hanks como um “visionário”. Ele é, nas suas palavras, “dono de uma visão distintamente sinistra”, delineada em uma “linguagem particular de formas e símbolos”. A sua visão é descrita como única, particular e inconfundível, ainda que também tosca:

“o seu trabalho é cru, mas confiante. A sua falta de perícia não era obstáculo à hora de projetar no papel uma visão pensada e original. Uma vez que ele parece desenhar sem seguir nenhuma regra anatômica, representacional, ou até mesmo cartunesca, ler uma de suas histórias parece ser a porta de entrada para um novo mundo visual”.

Para Nadel, como se vê, os gibis de Hanks são arte porque neles é perceptível a visão pessoal de Hanks, o seu criador. E, entendida a interpretação que Nadel dá para o gibi de Hanks nesses termos, é fácil associar o seu ponto de vista à politique des auteurs.

A politique des auteurs é uma teoria de crítica cinematográfica desenvolvida ao redor da revista francesa Cahiers du Cinema nos anos 50. Ela consiste, na definição de André Bazin publicada na própria revista…

“…em escolher o fator pessoal da criação artística como o parâmetro de referência, e a partir disso presumir que ele continua progredindo de um filme para o outro. Se reconhece que existem alguns filmes de qualidade que escapam dessa avaliação, mas esses são sistematicamente considerados inferiores àqueles nos quais a marca do autor, em qualquer hipótese ordinária, possa ser percebida ainda que de forma infinitesimal”.

Existe uma trilha que une a crítica francesa de cinema da década de 50 a dos quadrinhos americanos nos anos 2000.

A politique des auteurs foi importada para os EUA já no início dos anos 60, em especial pelo crítico americano Andrew Sarris. Nos EUA, no entanto, a teoria desenvolveu um aspecto anti-sistema: o diretor do filme não era apenas o seu auteur, aquele cuja marca em um filme deveria ser reconhecida e analisada; ele também era um herói que se opunha ao sistema de exploração dos grandes estúdios. Era ele que lutava para que um filme não fosse resultado de uma linha de montagem, mas uma obra com personalidade — a sua.

Esse era um ponto de vista, conforme antes comentado, que já estava presente nos quadrinhos. Wertham, o autor de Seduction of the Innocent, descrevia as editoras de quadrinhos como Sarris descrevia os estúdios de cinema. Eram o vilão da história. Em 1973, Wertham publicaria o seu último livro sobre cultura nerd. Em The World of Fanzines: A Special Form of Communication o que ele fazia era defender as revistas produzidas por fãs exatamente por serem produzidos fora do sistema. Nas suas palavras, “fanzines não são mecânicos, mas espontâneos; não são estatisticamente impessoais, mas intensamente pessoais”.

O ponto de vista de Wertham, no entanto, se apoiava em uma rejeição à cultura de massa mais do que numa defesa da autoralidade. É esse o sentido daquele “mecânicos”. A pessoalidade a que Wertham se refere é relativa ao envolvimento na materialização do objeto: o que ele quer dizer é que cada fanzine é único, e não que eles necessariamente tenham a marca do seu autor no seu conteúdo.

Esse ponto de vista, por sua vez, deu lugar para outro, mais parecido com o de Andrew Sarris, na década de 80. Curiosamente, o fenômeno também aconteceu no entorno de uma revista de crítica especializada: The Comics Journal.

O reconhecimento de Jack Kirby ultrapassou a fronteira dos fãs de gibis de super-heróis graças à The Comics Journal. Mas a universalidade de seu reconhecimento não é decorrente, apenas, de sua genialidade criativa. Ela também é resultado de sua posição como símbolo vivo da luta dos artistas contra as duas grandes editoras de gibis dos EUA.

Foi no The Comics Journal que a biografia de Kirby passou a ser interpretada dessa forma. Ele se tornou o homem que criou o Universo Marvel, mas que se via obrigado a dividir o crédito de sua obra com Stan Lee, o parente do dono da empresa. Lee, por sua vez, era um homem do estúdio. Não por acaso, frequentemente é apresentado como um vilão.

Kirby era o artista que procurou a concorrência em busca de controle sobre a sua obra, apenas para vê-la alterada e, finalmente, cancelada, pelos seus novos editores. Ele era o bode expiatório que foi mastigado e cuspido pela indústria, que se viu obrigado a tornar-se uma peça na engrenagem da indústria dos desenhos animados para conseguir um plano de saúde na sua velhice.

Todo esse percurso fez parte da formação de Dan Nadel como crítico de quadrinhos. Ele foi um colaborador frequente da The Comics Journal na primeira década dos anos 2000, e editor da revista na segunda. Em 2010, Nadel e Paul Gravett organizaram uma exposição sobre Jack Kirby para o festival de quadrinhos de Lucerna, na Suíça. É um dos mais importantes festivais de quadrinhos do mundo e, para a exposição, a dupla conseguiu reunir mais de 150 desenhos originais do quadrinista. O título da exposição enfatiza o seu papel na criação da Marvel, conhecida como A Casa das Ideias: The House that Jack Built.

Ao apresentar Hanks em Out of Time, era a essas ideias que Nadel fazia referência.

Não se pode dizer que esse seja um ponto de vista impertinente. As histórias de Hanks tratam dos mesmos assuntos. Comparar “Gyp Clip’s Anti-Gravity Ray” e “The Super Fiend” é um exercício ilustrativo em relação a isso. As duas histórias seguem uma trama idêntica: surge um vilão com um plano apocalíptico. A sua motivação é ridícula no primeiro caso e inexistente no segundo. O vilão é capaz de iniciar a sua execução, mas é interrompido pela intervenção do herói. O vilão sofre um castigo irônico. A ordem é restaurada e o herói se retira.

É possível enxergar variações dessa trama, ou pelo menos de alguns de seus elementos, nos gibis de diversos outros quadrinistas. Basicamente toda história de super-herói envolve um vilão com um plano apocalíptico que deve ser interrompido. Quase todos os gibis de terror dos anos 40 terminam com um castigo irônico.

A diferença está na total ausência de particularidades. Hanks não faz nenhum esforço para que as suas histórias sejam verossímeis, no sentido de aproximar-se da vida cotidiana do leitor. O herói não tem identidade secreta. O vilão não tem motivação pessoal. O seu plano não é realizável. A sua punição não é jurídica. A restauração da ordem é automática. A ciência é mágica.

Ele não está, em outras palavras, estabelecendo relações de causa e efeito no sentido do realismo ordinário. Ele está articulando símbolos, como nos diz Nadel. O vilão é a personificação de um vício: a ganância, no caso de “Gyp Clip’s Anti-Gravity Ray”, ou o niilismo, no caso de “The Super Fiend”. O plano apocalíptico é o resultado do agir desse vício no mundo. O herói é uma força sobrenatural que restaura a normalidade exilando o vício.

Isso, por sua vez, se reflete na suposta tosquice do desenho de Hanks. As figuras que ele desenha não são, de fato, anatomicamente fidedignas, nem coerentemente proporcionais. Ele não está, no entanto, desenhando músculos para que o leitor enxergue anatomia humana; ele está desenhando músculos para que o leitor enxergue força bruta.

As histórias de Hanks se diferenciam não pela modificação da trama ou da lógica simbólica, mas pela sua articulação em diferentes contextos e níveis de abstração.

Assim, de um lado, existem personagens como Stardust e Fantomah, cujas histórias transcorrem na cidade e na selva, respectivamente. Mas não em uma cidade ou selva específica: esses lugares apenas representam a civilização e a natureza, respectivamente. Stardust e Fantomah, consequentemente, são personagens que apenas personificam as características que Hanks atribui para esses lugares. De forma alguma, portanto, se assemelham às pessoas comuns: eles são praticamente oniscientes e onipresentes.

Por outro lado, existem heróis menos poderosos, cujas histórias estão ambientadas em contextos mais específicos. O mais curioso deles é Tiger Hart of Crossbone Castle of the Planet Saturn, o herói de um mundo medieval que, para não perder o lado ficção científica de quase todas as histórias de Hanks, fica em Saturno.

Os mais notáveis, no entanto, são o lenhador Big Red McClane e o explorador espacial Space Smith. O primeiro é o herói do “mundo” da exploração madeireira [!]. O segundo, o herói de um mundo fantástico que mistura ficção científica e fantasia heróica similar a Flash Gordon. Nos dois casos, os personagens são consideravelmente mais humanizados que Stardust e Fantomah: o primeiro tem um emprego; o segundo, um par romântico.

!["King of the North Woods" [Fight Comics n. 1 ]](http://www.newfrontiersnerd.com.br/wp-content/uploads/2021/02/big-red-mcclane-740x1024.jpg)

!["Captured by Skomah" [Fantastic Comics n. 1 ]](http://www.newfrontiersnerd.com.br/wp-content/uploads/2021/02/space-smith-741x1024.jpg)

A articulação de símbolos através de uma linguagem aparentemente tosca, por outro lado, reforçam a impressão de que os gibis de Hanks espelham a sua personalidade. A combinação faz com que as suas histórias pareçam um produto não mediado de seu inconsciente, como se escritas pelo método livre associativo. Ou seja, elas podem ser vistas como uma janela para o inconsciente do autor.

Para ajudar esse ponto de vista, algumas histórias parecem recorrer a arquétipos junguianos. Os seus heróis frequentemente se apresentam como uma sombra. Os seus vilões mais monstruosos, são numerosos, indistinguíveis e monstruosos.

Finalmente, o futuro revelaria informações da biografia de Hanks que permitem interpretar a sua carreira em termos de luta contra o sistema.

Hanks trabalhava para o shop de Will Eisner e Jerry Iger. Ou seja, ele estava inserido em um método de produção de quadrinhos que mais se assemelhava a uma linha de montagem. Mas Eisner, entrevistado por Paul Karasik, lembrou de apenas uma peculiaridade na sua relação com Hanks. Ele era o único quadrinista que insistia em produzir as suas histórias de início ao fim: ele as escrevia, desenhava, arte-finalizava, rotulava e coloria. Elas eram, de fato, o resultado da imaginação de apenas um artista.

Também é aí, no entanto, que iniciam os problemas de se interpretar os gibis de Hanks com base na politique de auteur.

Primeiro, ela parece mais um cacoete de Nadel do que uma efetiva avaliação de seu trabalho. Quando Out of Time foi publicado, no final das contas, poucas histórias e nada de sua biografia eram conhecidas.

Por outro lado, o próprio Eisner, naquela mesma entrevista, esclareceu o motivo pelo qual pouco se lembrava de sua relação com Hanks: ele era pontual, e isso era tudo que importava. Ou seja, Hanks podia estar inserido na forma de produção de quadrinhos que mais se assemelha a uma linha de montagens da história. Mas isso não tolhia a sua liberdade criativa. Ele poderia entregar as histórias que quisesse, com tal de que as entregasse.

Por fim, não existe nada que nos diga que Hanks desse a mínima importância para isso. É bem possível que ele se considerasse uma peça em uma linha de montagem de entretenimento barato e desprovido de qualquer mérito artístico.

De fato, somente foi possível identificar a totalidade de seus gibis em 2009. Hanks escreveu as suas cinquenta histórias utilizando pelo menos nove pseudônimos [além do seu próprio nome]: Hank Christy, Charles Netcher, C. C. Starr, Barclay Flagg, Bob Jordan, Lance Ferguson, Chris Fletcher, Henry Fletcher e Carlson Merrick. Duas de suas histórias não estão sequer assinadas.

Não parece que essa seja a forma de agir de alguém que esteja lá muito preocupado com ser considerado um auteur. É possíve, portanto, que Nadel tenha razão. O próprio Hanks, no entanto, parece não concordar.

2.3 A hipótese Paul Karasik: Fletcher Hanks, outsider artist

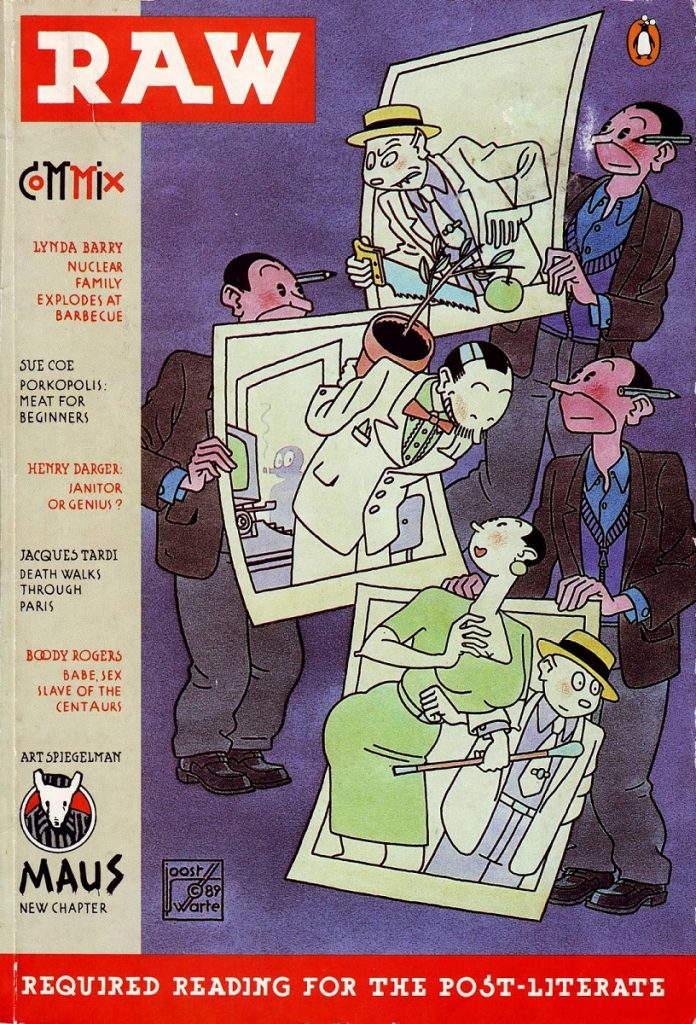

É no final de seu texto, com uma afirmação despretensiosa, que Nadel estabelece os parâmetros pelos quais a redescoberta de Hanks continuaria. Nele, ele descreve o trabalho de Hanks como “mais pop art brut do que narrativa”.

Essa hipótese, Hanks como um exemplo de Art Brut, se tornou dominante depois do lançamento de I Shall Destroy All The Civilized Planets: The Comics of Fletcher Hanks. Lançada em 2007 pela Fantagraphics, essa hq é a primeira coletânea dedicada apenas a gibis de Hanks já publicada. Organizada por Paul Karasik, ela é formada pelas 15 histórias do quadrinista que já tinham sido identificadas naquele momento.

Foi um sucesso de público e crítica. A hq ganhou um prêmio Eisner em 2008 [na categoria “Melhor edição de arquivo”] e foi amplamente resenhada. Também deu origem a uma pequena renascença dos quadrinhos da Era de Ouro, para além dos clássicos da DC e da EC, na Fantagraphics. Desde então, a editora lançou Supermen: The First Wave of Comic Book Heroes 1936-1941, Creeping Death from Neptune: The Life and Comics of Basil Wolverton [v. 1] e Brain Bats of Venus: The Life and Comics of Basil Wolverton [v. 2], Four Color Fear: Forgotten Horror Comics Of The 1950s e Setting the Standard: Comics by Alex Toth 1952-1954, além de uma coleção de seis volumes com os gibis do período que foram desenhados por Steve Ditko.

Tão importante quanto a republicação das histórias, no entanto, foi o posfácio da coletânea.

I Shall Destroy All The Civilized Planets se fez acompanhado de um posfácio em quadrinhos, Whatever Happened to Fletcher Hanks, escrito e desenhado por Karasik e indicado ao prêmio Eisner de melhor história curta em 2008. Nele, Karasik conta como, procurando descobrir o paradeiro do quadrinista, encontrou o seu filho, Fletcher Hanks Jr.

Ao entrevistá-lo, no entanto, Karasik apenas aumentou o mistério sobre a vida do quadrinista. Hanks Jr. sequer sabia que o seu pai fora desenhista de gibis. O desenhista, conforme informado pelo seu filho, fugiu de casa, ainda no início dos anos 30, abandonando a sua esposa e quatro filhos. Era, “um bêbado, pura e simplesmente”. Hanks Jr. somente soube de sua morte anos depois do sucedido, quando descobriu que o seu pai morrera na mendicância em janeiro de 1976. Essa era a primeira vez que ele era entrevistado sobre o assunto.

Praticamente todas as informações biográficas que existem sobre Fletcher Hanks foram obtidas nessa entrevista. A partir da publicação e do sucesso de I Shall Destroy All The Civilized Planets, elas passaram a condicionar a visão da crítica sobre o trabalho de Hanks. O comentário passageiro de Nadel se tornou a observação mais frequente sobre o trabalho de Hanks: ele era Art Brut em gibi.

Art Brut é um termo criado pelo crítico francês Jean Dubuffet para designar obras de arte produzidas por outsiders, como pessoas que sofrem de problemas mentais ou estão socialmente isoladas. Daí que um dos sinônimos do termo seja Outsider Art.

Essa resenha de I Shall Destroy All The Civilized Planets escrita por Matt Madden para a revista Bookforum é um exemplo disso tudo. Madden é quadrinista, crítico de quadrinhos e professor da School of Visual Arts. Na resenha, Madden descreve os gibis de Hanks como “o delírio febril do irmão mais velho e violento de Henry Darger”.

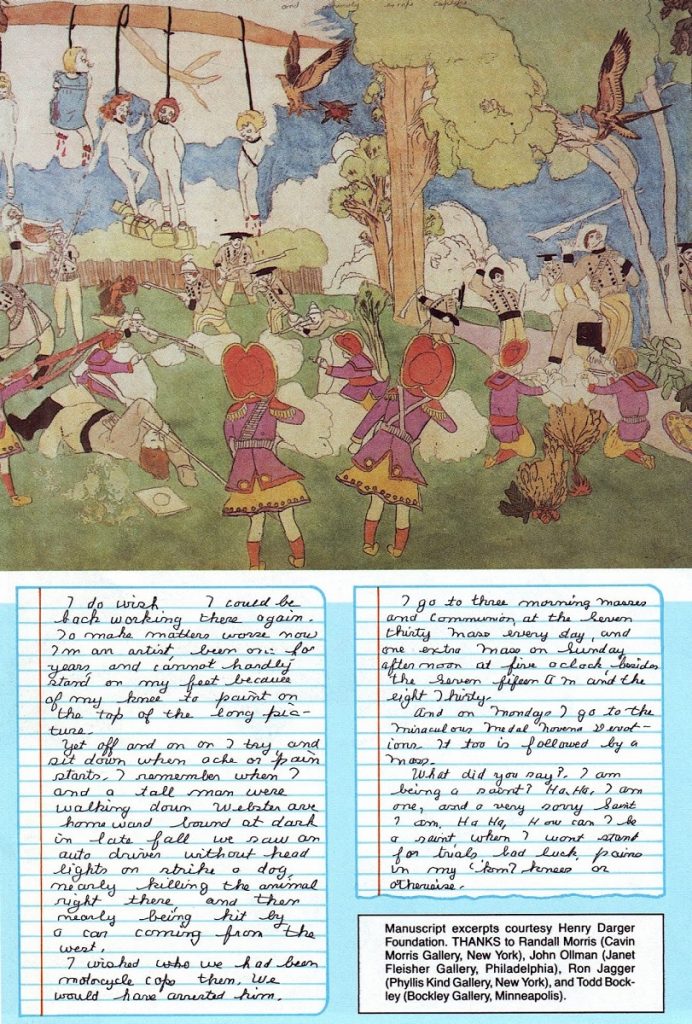

Henry Darger talvez seja o melhor exemplo de outsider artist. A sua infância foi dividida entre um orfanato e um hospício infantil. Depois de servir ao exército, conseguiu um emprego de serviços gerais em um hospital. Manteve-se nessa profissão até a sua aposentadoria, aos 70 anos de idade. Ia à missa todos os dias, pelo menos três vezes. Acumulava lixo que encontrava nas ruas. Vestia-se como um mendigo. Não tinha amigos, vivia sozinho, e conversava em voz alta com ninguém. Não tinha rádio, tv ou cama. Dormia quatro horas por dia, sentado na cadeira de desenho. Ele chegava em casa e desenhava até dormir.

O próprio Darger se enxergava como um outsider. A sua principal obra, conhecida como In the Realms of the Unreal, é um relato ilustrado de mais de 15 mil páginas, algumas com desenhos de três metros de comprimento, produzido ao longo de sessenta anos. Nela, o seu autor se pergunta: “Am I an enemy of the cross or a very sorry saint?”

Existem algumas coincidências que autorizam a comparação de Hanks com Darger. Os dois são contemporâneos: Darger viveu entre 1892 e 1973; Hanks, entre 1889 e 1976. O valor de suas obras foi reconhecido de forma póstuma. Os dois foram publicados na RAW: Hanks no número 5, Darger no número 2.

Em relação ao estilo, as semelhanças entre os dois artistas são ainda mais notáveis. In the Realms of the Unreal conta a história de sete meninas, as Meninas Vivian, que são heroínas da nação católica de Abbieannia. Abbieannia está em guerra com os Glandelinianos, uma raça de ateus escravizadores de crianças.

É uma guerra global, em um planeta fantástico e fictício [do qual o planeta Terra é uma lua], de escala apocalíptica: a Glandeco-Angelinnian War Storm. Tudo isso está perfeitamente resumido no verdadeiro título da obra, The Story of the Vivian Girls, in What Is Known as the Realms of the Unreal, of the Glandeco-Angelinnian War Storm, Caused by the Child Slave Rebellion.

Em outras palavras, a narrativa é, ao mesmo tempo, extremamente ingênua, violenta e irreal: como um gibi de Fletcher Hanks.

No entanto, essas semelhanças, ainda que sejam notáveis, escondem uma diferença fundamental. Conforme o próprio Dubuffet, Art Brut é o termo que se aplica…

“a obras produzida por pessoas intocadas pela cultura artística, nas quais a imitação tem papel pequeno ou nenhum. São artistas que extraem tudo de seu próprio inconsciente, e não de convenções da arte clássica ou da moda. Ela nos permite testemunhar o agir artístico puro, cru, bruto, reinventado em todas as suas etapas, exclusivamente através dos impulsos do próprio artista”.

Em outras palavras, a Art Brut não se caracteriza pela dissociação do artista com a sociedade, mas do artista com o mundo da arte. É fundamental que ele não tenha recebido treinamento técnico.

Esse é, sem dúvida, o caso de Henry Darger. Darger não recebeu qualquer tipo de educação formal. In the Realms of Unreal é formado, em grande parte, por colagens, cópias xerográficas e cópia de ilustrações. Darger aprendeu a usar essas técnicas sozinho, na base da tentativa e erro. Ela é uma obra genial e absurdamente original, produzida por um artista que nunca ouviu de ninguém sequer um conselho sobre como fazê-lo.

No entanto, não se pode pode dizer a mesma coisa de Fletcher Hanks. Diante do sucesso de I Shall Destroy All the Civilized Planets, Karasik lançou uma segunda coletânea incluindo todos os gibis remanescentes de Hanks. Essa coletânea, You Shall Die by Your Own Evil Creation, por sua vez, se fez acompanhada de uma introdução: I Shall Destroy, You Shall Die. Nela, Karasik faz uma excelente análise crítica dos gibis de Hanks, em parte com o objetivo de desmentir a hipótese de que ele era um outsider artist. Nas suas próprias palavra, “é possível chamar Hanks, com precisão, de fraude, visionário, até mesmo quase psicótico, mas não de Outsider”.

Hanks, em primeiro lugar, não estava excluído do meio artístico. Aos vinte anos, fez o curso de desenho da escola W. L. Evans, que também formou desenhistas como Hank Ketcham [de Dennis, o Pimentinha], E. C. Segar [Popeye] e Chester Gould [Dick Tracy]. Foi, inclusive, um aluno acima da média. Ele também era pintor de murais e retratos, de relativo sucesso.

Por outro lado, os gibis de Hanks não eram autopublicados ou artesanalmente produzidos. Hanks integrava a engrenagem de produção de quadrinhos existente na época. Os seus gibis estão devidamente inseridos nesse contexto: mostram seres fantásticos uniformizados, seguindo a linha do sucesso do recém lançado Super-Homem. A monstruosidade caricata de seus vilões e a moralidade austera de suas histórias lembra a das tiras de Dick Tracy. A sua ficção científica bizarra, apresentada através de figuras caricatas desenhadas com linhas espessas, lembra os gibis de Basil Wolverton.

Finalmente, em que pese aparentemente toscos, a produção dos gibis de Hanks exigia dele o domínio sobre recursos técnicos sofisticados.

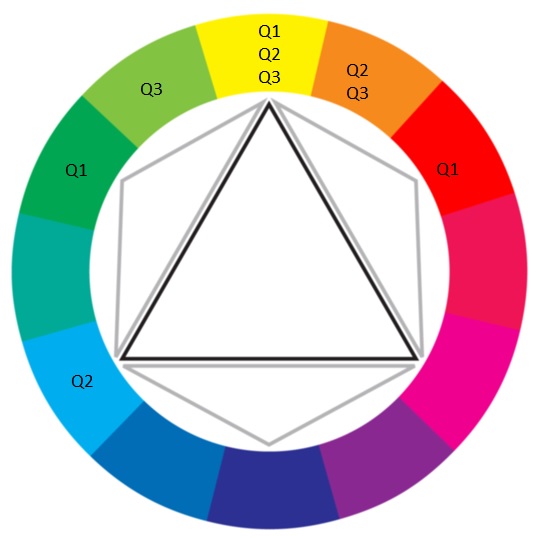

Isso é especialmente perceptível em relação à colorização. Os gibis da Era de Ouro eram coloridos através do método Craftint Multicolor. Esse método permite que sejam combinadas três diferentes gradações [25%, 50% e 100%] de três cores diferentes [ciano, magenta e amarelo]. As diferentes combinações permitem que o colorista utilize 64 cores.

Para utilizar-se desse método, o colorista precisa “pintar” o desenho utilizando três tintas diferentes. Cada tinta corresponde a uma gradação de cor. Ele precisa fazer isso em três folhas diferentes. Cada folha corresponde a uma cor diferente. Ou seja, em uma folha ele pinta tudo que existe de amarelo na página final, nas suas diferentes gradações. Na outra, tudo que existe de ciano. Finalmente, tudo que existe de magenta. Na gráfica, as três folhas são sobrepostas, de forma que estejam misturadas na página impressa.

Esse é um método que coloca ao alcance do artista um espectro de possibilidades muito menor do que a tecnologia que já estava disponível naquele momento. No entanto, ele permite que os gibis sejam impressos em cores vibrantes sem o auxílio de qualquer intermediação técnica entre o colorista/desenhista e a gráfica.

Hal Foster, por exemplo, alcançava excelentes resultados com o processo de pontos Ben Day, tecnologia anterior à Craftint Multicolor. Mas isso acontecia porque ele podia manter uma equipe de separadores altamente qualificada.

A vantagem do processo Craftint Multicolor, portanto, é que ele reduzia os custos do processo de colorização, ao possibilitar a transferência de sua execução técnica para o próprio colorista. A técnica impunha limitações ao resultado final; mas o seu manejo fora transferido para o quadrinista. No nosso caso, Fletcher Hanks, que precisava não manejar os recursos pertinentes na forma adequada.

Karasik é um homem de múltiplos talentos. É um dos cartunistas habituais da The New Yorker e roteirista da adaptação de Cidade de Vidro, o livro de Paul Auster, para os quadrinhos [desenhada por ninguém menos do que David Mazzucchelli]. Também é um crítico premiado: é co-autor do livro How to Read Nancy, ganhador do prêmio Eisner em 2018 [na categoria “Melhor livro sobre quadrinhos”].

Ele foi co-editor da RAW entre 1981 e 1984 e, nessa condição, convidou Moriarty para ser um de seus colaboradores — precisamente o homem que indicaria para Spiegelman a republicação de um gibi de Hanks, quarenta anos depois do seu desaparecimento.

Entre I Shall Destroy All The Civilized Planets e You Shall Die By Your Own Evil Creation, Karasik identificou todas as histórias que Hanks produziu em sua carreira. No primeiro, ele também nos revelou tudo o que se sabe sobre a biografia de Hanks. No segundo, fez aquela que é a sua análise crítica definitiva, pelo menos até o momento. Tudo isso foi reunido em um um novo encadernado, publicado em 2016: Turn Loose Our Death Rays And Kill Them All!: The Complete Works Of Fletcher Hanks [que é a edição que eu li para essa resenha].

Ele não nos deu, no entanto, uma resposta definitiva sobre como os gibis de Hanks devem ser interpretados. Na introdução de You Shall Die By Your Evil Creation, ele descarta a hipótese Art Brut e diz, como Nadel, que Hanks é um “dos poucos auteurs dos quadrinhos”, ao lado de Jack Cole, Dick Briefer, Boody Rogers, Carl Barks, Walt Kelly e Harvey Kurtzman.

No fim, transforma os gibis de Hanks em uma revelação sobre o absurdo subjacente à mediocridade da vida urbana ordinária: “o seu trabalho se torna ainda mais assustador quando você aceita que as hqs mais bizarras de todos os tempos foram produzidas setenta anos atrás por um homem assalariado esquecido, que trabalhava sozinho em uma sala, ouvindo apenas os tic-tac de um relógio”.

Isso, no entanto, não parece ser ser suficiente para desvendar o mistério.

2.4 A hipótese oculta: Fletcher Hanks, pop artist

“Pop” é uma palavrinha frequentemente associada a Hanks sem uma explicação explícita: Nadel não fala que Hanks é “Art Brut”, mas “Pop Art Brut”. O próprio texto de apresentação da Fantagraphics para Turn Loose Our Death Rays And Kill Them All! diz que a hq é um exemplo de “Pop Surrealism”, e não de surrealismo.

A associação não é explicada, mas é explicável. É realmente possível enxergar diversas semelhanças entre Fletcher Hanks e um dos principais artistas da Pop Art, Roy Lichtenstein.

A primeira semelhança é a mais sensorial. Talvez a característica mais conhecida das obras de Lichtenstein seja o uso dos pontos Ben Day. Como foi explicado antes, os gibis de Fletcher Hanks não usam essa técnica. Mas o resultado do uso da Craftint Multicolor também é uma impressão das cores em um padrão que parece texturizado.

Por outro lado, Lichtenstein utilizava pontos Ben Day magenta sobre um fundo branco para dar cor à pele das figuras de seus quadros. Hanks utiliza a mesma combinação:

![Pele rosa [Lichtenstein x Hanks]](http://www.newfrontiersnerd.com.br/wp-content/uploads/2021/02/rosa.jpg)

Além disso, existe a semelhança das próprias figuras retratadas.

Existem poucas pinturas de Lichtenstein protagonizadas por personagens conhecidos. As que existem, são do início de sua carreira: Look, Mickey! e Popeye, as duas de 1961. Depois disso, ele passou a remover o protagonista [Trigger Finger, 1963], a descaracterizá-lo [Wimpy, de 1961, ou Image Duplicator, de 1963], ou a simplesmente utilizar imagens de gibis de romance e guerra que não tinham um protagonista fixo discernível [a imensa maioria de seus quadros]. Isso lembra os gibis de Hanks porque eles também são protagonizados por heróis de aparência genérica. Alguns deles são até mesmo são visualmente indiscerníveis:

Finalmente, existe uma semelhança na narrativa — ou melhor, na ausência de narrativa. Lichtenstein não desenhava gibis; ele pintava quadros a partir de imagens que encontravam gibis. Esse processo é mais parecido com uma transmutação do que com uma transposição.

Em um gibi, um quadrinho é definido pelo outro. Cada um deles até pode ter significado isolado, mas a ideia é que ele seja interpretado em relação aos demais quadrinhos da página ou da própria hq.

Contudo, em uma pintura essa regra é invertida: a imagem é mais icônica e a sua relação com as outras imagens [das demais obras do pintor, ou do próprio cânone no qual ela está inserida], ainda que existente, é indireta.

Lichtenstein está ciente disso. O que ele fazia não era apenas reproduzir um quadrinho em uma tela. Ele escolhia, em primeiro lugar, quadrinhos especialmente icônicos. Depois, deixava a imagem mais estática: reduzia o número de linhas, alongava as remanescentes, reduzia a inclinação do ângulo do ponto de vista. Ao fazer isso, uma vez que o movimento da ação retratada é, necessariamente, perceptível na relação entre dois quadrinhos, Lichtenstein estava alterando a função da imagem e convidando o público a interpretá-la como algo único, provido de significado por si só.

![Whaam!, de Roy Lichtenstein [1963]](http://www.newfrontiersnerd.com.br/wp-content/uploads/2021/02/whaam-1024x440.jpg)

!["Johnny Cloud: The Star Jockey", de Irv Novick [All-American Men of War n. 89, de fevereiro de 1962]](http://www.newfrontiersnerd.com.br/wp-content/uploads/2021/02/whaam-original.jpg)

Hanks, por outro lado, parece ignorar aquelas possibilidades. Possivelmente por ser um dos primeiros quadrinistas de gibi da história, não articula os seus quadrinhos entre si. Poucas de suas páginas utilizam o efeito panóptico a que se refere Scott McCloud — a percepção, por parte do leitor, de que a página é um todo, e não apenas uma soma de quadrinhos individuais.

Normalmente, nos gibis de Hanks, elas são apenas uma forma de organizar quadrinhos de diferentes tamanhos em uma sucessão cronológica. Cada um desses quadrinhos representa um momento estático do tempo, um conjunto de ações reduzidas a um ícone. Esses diferentes momentos, em conjunto, formam uma narrativa. Mas essa narrativa se apresenta quase como um relato ilustrado, e não como um gibi.

O resultado disso é que quase todos os quadrinhos dos gibis de Hanks parecem um quadro do Lichtenstein. Eles são estranhos, icônicos e estáticos. Frequentemente estão acompanhados de algum texto exclamativo incrivelmente ordinário. As hqs editadas por Karasik tiram os seus títulos [I Shall Destroy All The Civilized Planets, You Shall Die By Your Own Evil Creation e Turn Loose Our Death Rays And Kill Them All!] de diálogos e textos de apoio dos gibis de Hanks.

Como esse último exemplo nos mostra, no entanto, a aparente semelhança entre os gibis de Hanks e as obras de Lichtenstein escondem uma diferença fundamental. Da mesma forma que os quadrinistas da RAW, Lichtenstein estava tentando emular o estilo dos gibis dos anos 40 a 60 com o propósito de fazer um comentário sobre o assunto.

Tentava fazê-lo inclusive sujeitando-se às suas limitações. Isso é perceptível, por exemplo, no já citado uso de pontos magenta sobre um fundo branco para a colorização da pele das figuras caucasianas de seus quadros. Esse foi o padrão, por decisão editorial, dos gibis publicados por diversas editoras americanas até o final dos anos 60, entre elas a DC Comics na sua linha de gibis românticos [onde Lichtenstein frequentemente procurava inspiração].

No entanto, o tom de pele caucasiano poderia ser reproduzido de forma mais fidedigna se a combinação utilizada fosse de magenta, amarelo e branco — no método Craftint Multicolor, 25% de magenta e 25% de amarelo.

Ocorre que a opção por prescindir do amarelo tem natureza econômica. O método Craftint Multicolor exige que o desenho seja pintado em três folhas diferentes, uma para cada cor utilizada. Porém, para o uso de 25% ou 50% de uma cor, não é possível o uso de folhas comuns. É preciso que o colorista utilize folhas especiais, mais caras, que eram vendidas pela Craftint. Ao proibir o uso de uma tonalidade de amarelo, a editora reduzia as cores disponíveis ao colorista, mas também reduzia os gastos com folhas da Craftint.

Nem todas as editoras impunham essa condição. A EC Comics, por exemplo, não apresentava qualquer restrição ao uso de cores em seus gibis, que estava sob o controle de Marie Severin [um dos motivos pelos quais a ausência de republicações sistemáticas e fidedignas em relação à cor dos gibis da editora é um crime].

Lichtenstein, portanto, estava se sujeitando, de forma deliberada, a uma limitação editorial imposta, por motivos econômicos, aos quadrinistas da Era de Ouro/Era de Prata. Ele está, assim, reproduzindo uma estética a partir de um distanciamento crítico de forma similar aos quadrinistas da RAW, mas contrária ao que Hanks fazia.

Existe, no entanto, uma diferença fundamental na abordagem de Lichtenstein e na dos quadrinistas da RAW. O objetivo de Lichtenstein era questionar a existência de limites na definição de arte. Andy Warhol fazia isso através da reprodução sistemática de uma mesma imagem. Lichtenstein, através dos pontos Ben Day. Nos dois casos, a ideia é evocar a estética da impressão de massa. Ao reproduzir o resultado da impressão mecânica, Lichtenstein esperava colocar em dúvida a ideia de que arte não poderia ser impressa.

Esse era um dos fatores que diferenciavam a arte do entretenimento barato. No primeiro caso, o público admira uma obra única, produzida pela mão do artista, no qual a sua personalidade era perceptível em cada pincelada. No segundo, consome um exemplar de uma tiragem massiva, impressa em uma gráfica. Lichtenstein estava, nas suas palavras, misturando “o traço que é arte e o traço que não é arte”.

No entanto, no mundo dos quadrinhos, especialmente aquele que circula a editora Fantagraphics, esse objetivo foi percebido como uma forma de perpetuar aquela divisão entre arte e entretenimento barato, mantendo-se os quadrinhos na segunda categoria. Se Lichtenstein podia querer dizer que não existe necessariamente diferença entre arte e lixo. Mas, na sua equação, os quadrinhos entram como o que é, a priori, lixo.

Kim Thompson, vice-presidente da Fantagraphics e um dos principais editores e críticos da história dos quadrinhos americanos, sintetizou essa conclusão. Lichtenstein, conforme Thompson diz, reduziu os quadrinhos a “bucha artística semi-anônima”. Ainda conforme Thompson, uma das “consequências secundárias” da Pop Art fora “relegar a arte dos quadrinhos ao mesmo composto dos mictórios, tijolos e latas da sopa Campbell”.

Por outro lado, aquela parte da crítica dos quadrinhos não pretendia questionar a existência do “traço que é arte e o traço que não é arte”. Ela pretendia contrabandear os gibis para o lado “certo” da fronteira, e não suprimir a alfândega. Isso é especialmente perceptível no tratamento crítico que Hanks recebeu.

Assim, a revista RAW tinha um propósito evidentemente elitista. Como bem explica Santiago García, quadrinista e crítico espanhol, no livro A Novela Gráfica [publicado no Brasil pela Martins Fontes], citando o próprio Spiegelman:

[…] a Raw teve vocação voluntariamente minoritária, e sua aspiração era ser uma revista de elite que atingisse um público reduzido, porém seleto, e que exercesse uma influência de cima para baixo, invertendo o sentido que os quadrinhos historicamente haviam seguido. “Não sei como funcionam as coisas na era eletrônica — diria Spiegelman –, mas é assim que eu gostaria de chegar ao público maciço. Se só tivéssemos 5 mil leitores, mas que fossem os 5 mil leitores certos, seria genial”.

Esse objetivo é perceptível em quase toda análise críticca dos gibis de Hanks. A politique des auteurs fora o caminho encontrado pelo cinema americano dos anos 70 para alcançar o reconhecimento de uma forma de arte. Acreditava-se que os quadrinhos, que, como mídia de massa, enfrentavam problemas de legitimidade artística parecidos com aqueles que o cinema enfrentou, também poderiam percorrê-lo. Art Brut, finalmente, era outra rota de escape: o American Folk Art Museum de Nova Iorque mantém um centro de estudos dedicado à obra de Henry Darger. Existem revistas especializadas de prestígio dedicadas ao tema, sendo a Raw Vision o melhor exemplo.

Esses são os exemplos que a Fantagraphics pretendia seguir. Turn Loose Our Death Rays And Kill Them All! é um belo volume em capa dura, adornado por um blurb de Kurt Vonnegut que é quase um ato falho por parte da editora: “recuperar do esquecimento esse tesouro é, em si mesmo, uma considerável obra de arte”. O objetivo não é tanto reivindicar a obra de Hanks, mas transformar-se em um contrabandista glorificado. Dá a coincidência que Hanks tem características que permitem que ele seja a muamba desse processo.

3.

Nada:

O artesão pré-moderno

Painel central do tríptico O Jardim das Delícias, de Hieronymus Bosch [entre 1490 e 1510]

Os gibis de Fletcher Hanks foram publicados entre 1939 e 1941. São, inegavelmente, fruto do seu tempo: histórias de seres fantásticos, de roupa colorida, publicadas em uma mídia de massa de reprodução mecânica. Não se trata, portanto, de fazer pouco caso de sua redescoberta crítica: Hanks estava inserido naquele debate pelo contexto de sua publicação. A ideia também não é menosprezar o próprio pós-modernismo. Foi ele, no final das contas, que resgatou Hanks do esquecimento ao fraturar as convicções modernas.

Mas as hipóteses de Moriarty, Nadel e Karasik, ainda que válidas, são insuficientes. Elas nos dizem, em termos contemporâneos, apenas o que o mundo nos diz sobre os gibis de Hanks. É possível interpretá-los em outro sentido: aquele que vai dos gibis para o mundo. Aquele que procura responder à pergunta: como é que os gibis de Hanks enxergam o mundo?

Para responder a essa pergunta, é preciso entender que aqueles gibis não são modernos ou pós-modernos. É muito mais fácil compreender o que Hanks fazia, ao produzir histórias com pseudônimos em um shop, se você considerá-lo um artesão anônimo e não um artista. A sua bizarrice não é irônica: ela é decorrente da nossa não familiaridade com os pressupostos pelos quais se orientava a arte “pré-moderna”.

3.1 O estranho mundo de Fletcher Hanks

Conforme já foi dito, Hanks dificilmente pensa na composição de sua página. Os seus gibis, ainda por cima, são anteriores a qualquer tipo de padronização narrativa, motivo pelo qual não existiam esquemas pré-existentes para a grade de quadrinhos [3×3, 3×2, etc] que ele pudesse seguir para ser narrativamente neutro e objetivo.

O único padrão discernível é o da primeira página de cada história. Ela inicia com um quadrinho maior, colorido com mais nuances, e que serve de capa para a história.

A ausência de padrão, ou de um sentido para a página, colabora para uma certa confusão narrativa. Até mesmo uma grade de quadrinhos mais ou menos fixa faria com que a composição de página fosse neutra e funcional. A aleatoriedade necessariamente acrescenta imprevisibilidade.

É apenas em relação a isso, no entanto, que se pode dizer que a confusão é involuntária. Hanks não utiliza nenhuma pirueta narrativa que prejudique a compreensão do leitor. A história é linear e a trama se repete, inclusive na sua arquitetura básica [distribuição das etapas por página]. O leitor enxerga a ação por um ângulo reto e em planos abertos. Ou seja, Hanks faz tudo que está ao seu alcance para que a história seja compreensível.

O leitor, portanto, fica desorientado com as histórias de Hanks por conta do que é mostrado, e não por conta de como isso é mostrado. A desorientação não é decorrente da confusão da narrativa; ela é decorrente de sua estranheza.

Essa estranheza não está apenas nas figuras bizarras. Também está na colorização das histórias. Ela quase sempre é extremamente vibrante, sem recorrer a convenções ordinárias, como pintar o oceano de azul/ciano:

Não é que Hanks ignore as regras da colorização, ou seja incapaz de intuí-las. Esses quadrinhos vibrantes frequentemente combinam. Veja essa sequência de três quadrinhos, coloridos de forma aparentemente aleatória:

Identificando as suas cores em uma roda cromática, se pode perceber que elas são análogas.

Os quadrinhos que iniciam as histórias frequentemente são coloridos de forma complexa, utilizando múltiplas cores e tons, articuladas de forma complementar. Nas histórias de Big Red McClane, o herói lenhador, por momentos a colorização tenta sugerir uma natureza idílica e contemplativa, ainda que de forma limitada pela tecnologia disponível.

Ou seja, ele não ignora a existência da técnica. Mas ele não utiliza, na maioria das vezes, cores sutis de forma realista. Ele prefere combinar tons vibrantes de forma irreal, que causa uma forte impressão sensorial de estranheza no leitor.

Finalmente, a própria história é formada a partir de elementos que, mesmo quando reais, são tratados de forma estranha.

Isso é mais facilmente perceptível na relação dos gibis de Hanks e a Segunda Guerra Mundial. Nas suas primeiras histórias, salvo alguma velada defesa do isolacionismo americano [a guerra é um problema europeu para o qual querem arrastar os EUA], a guerra é ignorada.

É nas histórias publicadas a partir do final de 1940 que ela se torna presente nas hqs de Hanks. Essa presença, no entanto, não se manifesta através de comentários diretos: os heróis de Hanks não entram em combate com soldados nazistas. A guerra não se apresenta conforme a percebemos no mundo real, mas de forma irreal e onírica — não como um relato histórico, mas como destruição e medo.

Assim, nessas histórias, o plano de destruição apocalíptica do vilão se assemelha ao bombardeio massivo de regiões urbanas. É uma Blitz, a campanha de bombardeios nazistas, teve o seu auge nos anos de 1940 e 1941.

![Fletcher Hanks - "Skullface takes over New York" [Fantastic Comics n. 11, outubro de 1940]](http://www.newfrontiersnerd.com.br/wp-content/uploads/2021/02/blitz-736x1024.jpg)

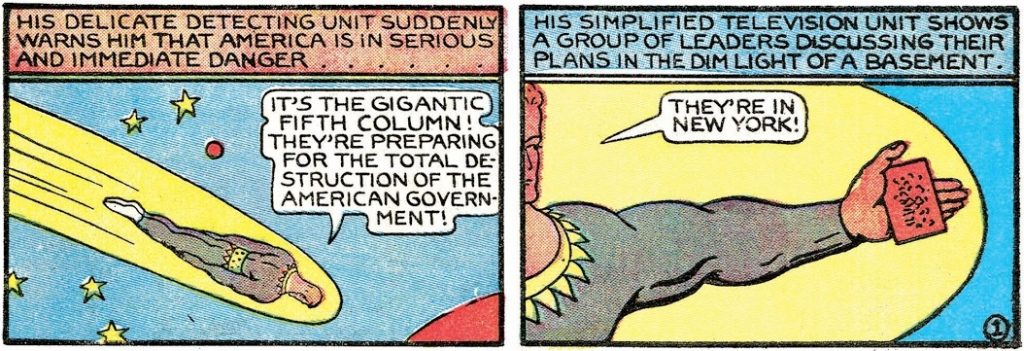

Por outro lado, nas histórias de Hanks, os vilões normalmente formam uma parcela oculta e insidiosa da sociedade que eles pretendem destruir. Nos gibis do quadrinista que são posteriores ao final de 1940, esses vilões passam a ser identificados como integrantes da “Quinta Coluna”.

![Fletcher Hanks - "The Fifth Columnists" [Fantastic Comics n. 13, dezembro de 1940]](http://www.newfrontiersnerd.com.br/wp-content/uploads/2021/02/quinta-1024x351.jpg)

Bônus: Stardust inventou o Iphone.

O termo “Quinta Coluna” se tornou popular nos EUA depois da queda da França [em junho de 1940]. Através dele, são identificados os franceses partidários do nazismo que, por trair o seu país em um momento decisivo, levaram a França à derrota — traição que, conforme era temido, poderia se reproduzir nos EUA. Ao utilizar esse termo, portanto, Hanks está usando uma imagem de moda naquele momento para sugerir paranoia nas suas histórias.

Mas ele não faz isso através de uma aplicação técnica do termo. A “Quinta Coluna” que aparece nas histórias de 1941 é indistinguível do crime organizado das histórias que lhe são anteriores: em ambos os casos, o que interessa a Hanks é inspirar no leitor a sensação de paranoia e ameaça insidiosa.

O desinteresse de Hanks no significado literal e técnico do termo se torna evidente na história seguinte à da primeira aparição da Quinta Coluna: nela, para combatê-la, Stardust forma… a Sexta Coluna.

![Fletcher Hanks - "The Sixth Columnists" [Fantastic Comics n. 14, janeiro de 1941]](http://www.newfrontiersnerd.com.br/wp-content/uploads/2021/02/sexta-1024x349.jpg)

É algo que não faz qualquer sentido se você interpretar a expressão Quinta Coluna em seu sentido estrito. Essa expressão tem a sua origem na Guerra Civil Espanhola. Franco, líder da facção nacionalista, se aproximava de Madrid com quatro colunas — uma “coluna” é um tipo de formação de soldados. Confiava em conquistar a cidade com o apoio dos nacionalistas que residiam na capital espanhola. Eles seriam a sua “quinta coluna”.

Desde o ponto de vista do significado conceitual da expressão, portanto, não faz sentido a existência de uma “sexta coluna” para combatê-la: eles seriam, na pior das hipóteses, a “primeira coluna” do equivalente à facção republicana.

Desde o ponto de vista imaginativo, no entanto, a situação é diferente. Hanks não está utilizando a expressão em seu significado literal e, figurativamente, a “Sexta Coluna” é aquela que supera a quinta. Ele está usando uma expressão que lhe é contemporânea de uma forma simbólica.

As figuras, as cores, as referências à guerra. Tudo isso é estranho nos gibis de Fletcher Hanks. Mas eles são utilizados com um sentido. Os seus gibis podem ser estranhos, mas o são de forma lógica e deliberada.

3.2 O estranho mundo real

Para entender o que Hanks está fazendo ao provocar estranheza nos seus leitores, devemos partir da pergunta inversa: por que ele não deveria fazê-lo? Por que ele deveria utilizar a expressão “Quinta Coluna” em seu sentido literal?

O Realismo, como movimento artístico, é um fenômeno moderno. Ele se origina na França, após a revolução de 1848, com o objetivo de purgar o idealismo da arte. A arte deveria retratar o mundo como ele se apresenta de forma ordinária, frequentemente naquilo que ela tem de sórdido, mas livre de qualquer aspecto sobrenatural ou transcendental.

O principal nome do movimento, ao menos nas artes plásticas, é o do pintor francês Gustave Courbet. Courbet pintava quadros de pessoas ordinárias em situações ordinárias. O objetivo era retratar a realidade na forma pela qual ela se apresenta aos nossos olhos, como experiência material, objetiva e comum. Ele é expressamente anti-idealista: nas palavras do próprio Courbet, “pintar é representar formas visíveis. A essência do realismo é a negação do ideal”.

O significado disso é perfeitamente perceptível ao se comparar uma de suas obras mais famosas, Um Funeral em Ornans, com outra obra que trata do mesmo assunto, com o mesmo material e em dimensão similar, mas de outro pintor e período: O Enterro do Conde Orgaz, de El Greco.

Dimensões: 3,15 m x 6,6 m

Localização: Museu de Orsay [Paris/França]

Material: Tinta a óleo

Dimensões: 4,8 m x 3,6 m

Localização: Igreja de São Tomé [Toledo/Espanha]

Material: Tinta a óleo

Já no título da obra, Courbet nos indica o seu caráter mundano: é “um” enterro ordinário, de pessoas comuns, enquanto que El Greco pinta o enterro de um aristocrata. Mais importante, no entanto, é que Courbet suprime o aspecto sobrenatural do enterro. Ele nos mostra apenas aquilo que o acontecimento tem de “realista” e perceptível aos olhos. El Greco, por outro lado, nos revela o aspecto transcendental do fato: não apenas o sepultamento do corpo, mas também a recepção da alma.

Hanks está produzindo entretenimento popular barato e infantil, e não parece ser cristão. Mas o que ele está fazendo está mais próximo de El Greco do que Courbet. Ele não está nos mostrando a realidade através de sua transposição visual para a página de um gibi; ele está nos mostrando A Realidade através de linguagem simbólica.

Isso é especialmente perceptível nas histórias de Stardust, o seu principal personagem. Elas nos mostram, através dessa linguagem não literal e pré-moderna, uma compreensão de mundo que é ainda mais antiga; é arcaica.

As histórias de Stardust repetem, invariavelmente, a mesma trama. Stardust, a partir de seu quartel general secreto, localizado em uma estrela distante, percebe o surgimento de uma ameaça. Ele percebe isso através de uma tecnologia que parece científica, mas é fantástica. É ciência, mas apenas porque a ciência é o instrumento utilizado pelo sobrenatural, nas suas histórias, para se manifestar no mundo ordinário.

A ameaça é capaz de extinguir o mundo. Ela se manifesta através de dois tipos de vilões. Existem vilões que personificam a desordem. Esses vilões costumam ser mais monstruosos, como aquele de “The Super Fiend”, a história de Hanks que Nadel selecionou para Out of Time. E existem vilões gananciosos, como o de “Clip’s Anti-Gravity Ray”, história que Moriarty selecionou para a RAW n. 5. Esses vilões costumam ser mais insidiosos e ordinários, como mafiosos.

Em qualquer um dos casos, os vilões são punidos de forma irônica. Eles são, permita-me a ênfase, necessária e invariavelmente punidos: não existe nenhum drama em relação à capacidade de Stardust de fazê-lo; é apenas uma questão de tempo. A ironia da punição, por outro lado, tem natureza salomônica: ela é imposta caso a caso, e correspondente à vilania do adversário.

Podemos enxergar nisso uma dramatização simbólica d’A Realidade. Assim, Stardust é onipresente, onisciente e onipotente: sabe de tudo o que acontece em todo o universo, para o qual pode se transportar a qualquer momento, sem que a sua vontade possa ser resistida. Isso lhe dá as características de uma divindade. É verdade que ele tem aqueles atributos graças à tecnologia, mas isso ocorre pelo mesmo motivo que Rá, o deus egípcio, navega pelo cosmos em um barco.

Ele é, por outro lado, explicitamente associado ao céu. Stardust vive em uma estrela, se veste como uma estrela e voa.

Essa associação entre céu e transcendência, aliás, é outro dos elementos que unem Hanks e Darger. Em In the Realms of the Unreal, as condições climáticas frequentemente refletem o que Darger percebe ser a aprovação ou reprovação de Deus em relação aos fatos narrados e à sua própria vida. Ele também manteve, durante anos, um diário de considerações meteorológicas: Weather Report of Cold and Warm, Also Summer Heats and Cool Spells, Storms and Fair or Cloudy Days, Contrary to What the Weatherman Says, and Also True Too. É uma espécie de avaliação moral diária da previsão do tempo. Darger considerava a meteorologia uma ciência intrinsecamente profana e arrogante: a previsão do tempo, conforme o artista, é uma forma de prever a vontade de Deus. A arrogância está em supor que isso está ao alcance do homem.

Onipresente, onipotente, onisciente e associado ao céu. Mais do que um super-herói, Stardust é uma divindade celestial que usa collant.

Divindades celestiais estão presentes em diferentes mitologias. Costuma lhes caber o papel de chefe: é o rei dos deuses.

Esse também é o caso de Stardust. Não que existam outras divindades em seus gibis. Mas Stardust é o chefe da própria Ordem. Como divindade celestial, é tanto um deus-criador quanto um deus-juiz. Ele é o responsável pela existência de uma ordem que deve ser mantida e, ao mesmo tempo, a sua personificação.

Nesse contexto, é possível enxergar o significado dos vilões que ele enfrenta. Eles são, por um lado, a personificações do caos. Esses vilões são mais monstruosos pela própria natureza incompreensível do caos desordenado.

Por outro lado, o seu enfrentamento com vilões gananciosos evidencia a natureza espiritual de seu reino: a ordem é ameaçada por aqueles que a reconhecem apenas na sua faceta material.

Diversas mitologias incluem elementos com essas características, que poderiam ser utilizados para exemplificar a natureza arcaica das histórias que Hanks nos conta. O combate entre Stardust e os vilões gananciosos, no entanto, é especialmente pertinente por ser uma transposição simplificada para os quadrinhos do confronto entre Urano e Cronos, conforme nos é contado por Hesíodo na Teogonia.

Um dos principais assuntos da Teogonia é a linha sucessória divina. Ela termina com a substituição de Cronos por seu filho, Zeus; mas inicia com Cronos substituindo seu pai, Urano.

Essa sucessão tem diferentes nuances e significados. Mas o que nos interessa agora mesmo é perceber que Urano é uma divindade celeste. O seu nome romano é Caelus. Ele é o céu, no entanto, em um sentido puramente espiritual; os seus antagonistas são os seus próprios filhos com Gaia, a deusa da Terra. Esses filhos são as forças elementares que agem sobre o planeta. A discórdia de Urano e seus filhos, portanto, é a discórdia espírito e a matéria; o seu reino, finalmente, é de predomínio daquele sobre essa.

Entre os seus filhos está o seu sucessor, Cronos. Cronos é o deus do tempo. Mas, ao contrário de seu pai, ele não é o deus do tempo como infinito, ou como uma abstração. Ele é o deus do tempo finito, aquele que transcorre e consome a matéria. Daí que ele seja mais conhecido pela sua fome insaciável: ele devora seus próprios filhos.

O confronto entre Urano e Cronos, portanto, é um confronto entre o espírito-criador, celeste e eterno, e uma de suas criaturas, o tempo finito, material, que tudo consome. Paul Diel, em O Simbolismo na Mitologia Grega, explica esse confronto como um símbolo da “revolta banal do ser humano contra o espírito”. Urano, como Stardust, é o “espírito-ordenador do mundo”. Cronos, como os seus vilões gananciosos, é “a fome devoradora da vida, o desejo insaciável”.

Não se trata de dizer que Hanks está transpondo mitologia grega em quadrinhos. Ele certamente não acordava de manhã pensando que passaria o dia revelando os mistérios do universo. Ele não é Hesíodo e Stardust não é a Teogonia em quinze histórias de entre cinco e oito páginas.

O que quero dizer é que Hanks, mesmo produzindo entretenimento infantil barato, não estava falando sobre a vida comum e ordinária. Ele percebe que a vida comum, ordinária, enfim, a “realidade”, integra uma ordem superior e extraordinária: A Realidade. Ele também percebe que essa realidade é estranha à nossa percepção ordinária. Ela é chocante, incompreensível em um primeiro momento.

Hanks percebe isso tudo, talvez de forma intuitiva. As suas histórias são uma tentativa de que você também consiga percebê-lo enquanto lê um gibi de dez centavos.

4.

O que é

um herói?

O principal desafio do herói é superar o monstro da escuridão: é o esperado e desejado triunfo da consciência sobre o inconsciente [Carl G. Jung]

As histórias de Hanks foram publicadas na aurora dos gibis de super-heróis. Fantastic Comics n. 1, com a sua primeira história em quadrinhos, foi lançado um ano e meio depois de Action Comics n. 1, a estreia do Super-Homem.

Também é possível perceber alguns elementos que se tornariam típicos dos gibis de super-heróis nas suas hqs. Talvez o mais importante dele seja exatamente o estranhamento. Como é especialmente perceptível nos gibis de Jack Kirby, as histórias de super-heróis frequentemente tentam maravilhar-nos com a vida ordinária apresentando-a como estranha e incomum.

Esse é outro ponto de vista que repercutiu na análise crítica de seus gibis. Stardust e as outras criações do quadrinista foram interpretadas como super-heróis. Fantomah, inclusive, é frequentemente identificada como a primeira super-heroína da história dos quadrinhos.

Existem, no entanto, uma série de problemas com esse argumento.

Primeiro, as histórias de super-heróis não excluem o ponto de vista da pessoa comum da mesma forma que Hanks faz em seus gibis. O Super-Homem tem uma identidade secreta, um emprego e um interesse romântico. Nas suas primeiras histórias, com frequência enfrentava problemas ordinários [maridos abusivos, burocratas governamentais e lobistas]. O seu primeiro super-vilão é um cientista maluco, o Ultra-Humanóide, que só apareceria no ano seguinte ao da estreia do próprio Homem de Aço [Action Comics n. 13].

Os heróis de Hanks, por outro lado, não participam da sociedade como as outras pessoas. Eles são pessoas excepcionais. Até mesmo Big Red McClane, o mais humano de seus heróis, é visto pelos outros personagens de suas histórias como uma pessoa excepcionalmente admirável. Ele não integra a sociedade: ele faz justiça e parte rumo ao horizonte.

Eles também não tem uma identidade secreta que lhes permita parecer uma pessoa comum.

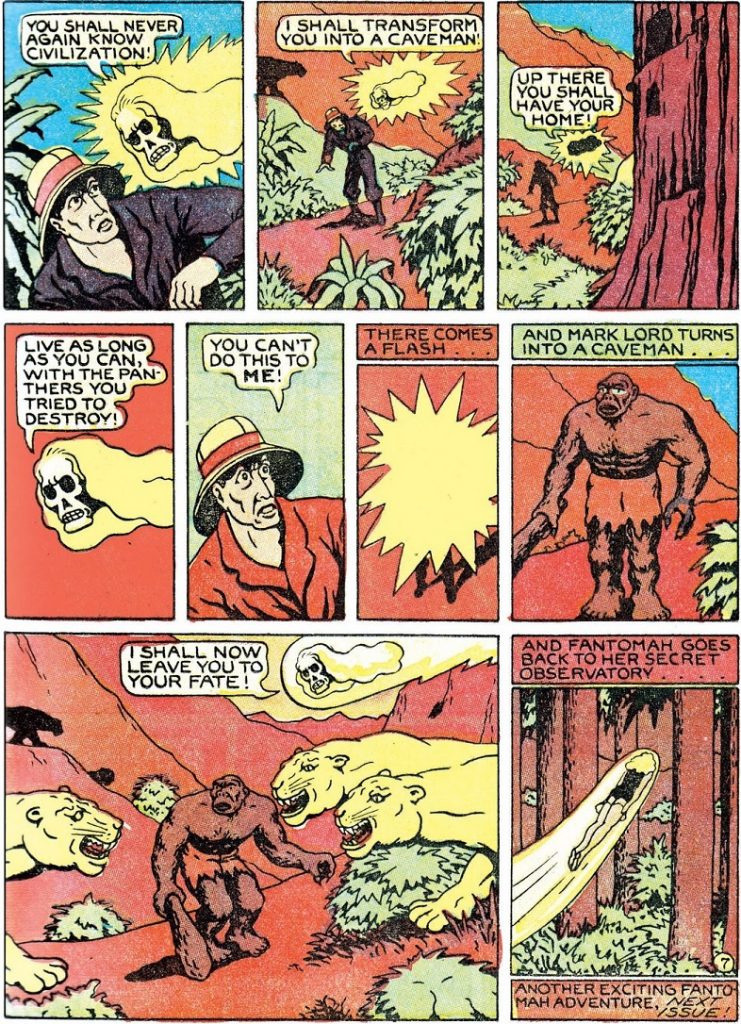

O melhor exemplo disso é Fantomah. A sua característica mais marcante é a de transmutar-se de uma mulher excepcionalmente bela para uma assombração monstruosa.

Nenhuma dessas personalidades, no entanto, é de uma pessoa comum. Ambas são igualmente poderosas. Não se trata de nos apresentar uma identidade secreta, uma persona para Fantomah viver em sociedade. Se trata de personificar os dois lados da própria Natureza: por um lado, ela é maravilhosa e exuberante; ao mesmo tempo, ela é monstruosa e mortal.

O exemplo de Urano e Cronos, conforme explicado por Diel em O Simbolismo na Mitologia Grega, é novamente pertinente. Urano e Cronos simbolizam o enfrentamento do espírito e da matéria. O reino de Zeus, por outro lado, simboliza a união do espírito e da matéria. Nenhum dos três é, propriamente, um herói. Heróis são aqueles que realizam façanhas sob o reinado daqueles deuses.

Assim, o tipo de enfrentamento que Hanks apresenta nas suas histórias costuma ser o contexto no qual as aventuras dos super-heróis transcorrem.

Um excelente exemplo disso é o Quarteto Fantástico de Kirby. Nessa hq, testemunhas o enfrentamento de divindades cósmicas que não são muito diferentes daquelas que Hanks nos mostra. O drama, no entanto, é como a família protagonista da história irá superar as adversidades decorrentes desse enfrentamento.

Mas o verdadeiro problema da leitura que parte da crítica faz dos gibis de Hanks como aventuras de super-heróis é a extrapolação de seu significado para a própria vida do autor.

Super-heróis costumam ser interpretados como uma projeção da vontade do seu criador em relação aos seus problemas. Isso é frequente, por exemplo, na crítica aos primeiros gibis do Super-Homem, que é interpretado como uma fantasia de poder de Jerry Siegel e Joe Shuster: eles teriam criado o herói para solucionar os problemas que enxergavam, impotentes, no mundo real.

Assim, os “super-heróis” de Hanks são lidos como uma projeção fantasiosa do próprio Hanks. Se eles são violentos, é porque o próprio Hanks era violento. Mostram castigos cruéis porque o próprio Hanks era cruel. Os seus vilões eram uma coletividade homogênea desmotivada e insidiosa? O próprio Hanks era perigosamente paranoico.

A biografia de Hanks, conforme descoberta por Karasik ao entrevistar Fletcher Hanks Jr., parece confirmar essa impressão. Ele descreve o seu pai como um alcoólatra violento e cruel, que costuma agredir sua esposa e seus filhos com frequência. Hanks Jr., com apenas quatro anos de idade, foi chutado por seu pai escada a baixo. A fuga do quadrinista trouxe paz para a família. Ele fugiu de casa durante a madrugada, não sem antes furtar as economias de seu filho adolescente. Avisada disso, a esposa de Hanks apenas disse que esse era um preço justo a se pagar para nunca mais vê-lo.

É verdade que existem super-heróis que são fantasias de poder. Também é verdade que existem gibis de super-heróis que podem ser interpretados através de ferramentas que a psicologia nos fornece. Finalmente, é verdade que Hanks era violento e cruel. Não sei se era um paranoico. Certamente era um canalha.

Mas aquela extrapolação é, em primeiro lugar, reducionista. Gibis, ou qualquer outra forma de arte, não pode ser reduzido a um conjunto de sintomas. Talvez seja possível diagnosticar a patologia de um artista através de sua obra; mas certamente é possível não entender a sua obra ao reduzi-la a uma ferramenta de confirmação de diagnóstico de uma patologia.

Em segundo lugar, ela parte de um ponto de vista distorcido. Não vejo, em seus gibis, uma fantasia de poder, mas a percepção de que o universo é violento e imprevisível, ordenado por um ser imperscrutável [ainda que ultimamente bom], em constante enfrentamento contra o caos. Nesse enfrentamento, Hanks não está dentro de um collant. Ele está, como o seu filho Hanks Jr. nos mostra ao identificar o único auto-retrato de seu pai em seus gibis, entre as pessoas comuns:

!["Whatever Happened to Fletcher Hanks", de Paul Karasik [I Shall Destroy All The Civilized Planets, 2007]](http://www.newfrontiersnerd.com.br/wp-content/uploads/2021/02/that.jpg)

Você também pode considerá-lo um profeta involuntário de si mesmo. É uma coincidência que surpreende Karasik ao entrevistar o filho do quadrinista: Hanks morreu de hipotermia em janeiro de 1976, enquanto dormia em um banco do Central Park. É o destino que coube, nas suas histórias, aos vilões.

É possível, finalmente, enxergar na biografia de Hanks um motivo pelo qual as suas histórias são protagonizadas por personagens que não são como os super-heróis de Siegel, Shuster e Kirby.

O filho de Hanks Jr. certamente estava, na sua infância, sujeito a um deus imperscrutável e violento: seu próprio pai. Conforme ele mesmo, depois de ser chutado escada abaixo, permaneceu 5 anos sem falar nenhuma palavra. Por isso, somente pode matricular-se em uma escola aos 9 anos de idade. Desconfiava-se que fosse autista. Sabia-se que ele vivia suspenso, aguardando a própria aniquilação, como as pessoas comuns que povoavam o universo criado pelo seu pai nos gibis e em sua casa.

Hanks Jr., no entanto, não permaneceu apenas contemplando a possibilidade de seu fim iminente em silêncio para sempre. Ainda na década de 40, ele se tornou piloto da Pan Am. Com o ataque a Pearl Harbor, ele pediu para ser transferido para uma companhia que a empresa mantinha em parceria com o governo chinês, a Chinese National Aviation Corporation, CNAC. A CNAC era a responsável por transportar suprimentos da Índia para a China, que resistia à invasão japonesa.

Para fazer isso, eles precisavam percorrer aquela que talvez seja a rota aérea mais perigosa do mundo: The Hump, que passa pelo leste dos Himalaias. Os pilotos da CNAC foram pioneiros no seu uso. Era preciso percorrê-la sem mapas confiáveis, orientação por rádio ou informação prévias sobre as condições meteorológicas, em um avião civil lento, sobrecarregado, desarmado e frequentemente transportando combustível de alta octanagem, em uma área patrulhada por caças japoneses. Até o final da guerra, a rota se tornou conhecida como “Aluminium Trail”: era possível encontrar o caminho guiando-se pelos destroços de aviões da CNAC.

Hanks Jr. percorreu esse caminho 347 vezes.

Ele sobreviveu à guerra. Voltou para os EUA e se casou. Teve quatro filhos. Montou uma empresa de processamento de moluscos. Tornou-se um especialista na história da CNAC e dos voos pelo The Hump. Comandou expedições para encontrar a fuselagem dos aviões da empresa, com o objetivo de manter viva a memória do sacrifício de seus colegas e “mostrar para toda a China o preço que os americanos pagaram com as próprias vidas para ajudar os chineses a derrotar os japoneses”.

Cinco anos antes de morrer, ele estava organizando uma expedição para resgatar a fuselagem de um avião caído nos Himalaias. Aos 86 anos, ele mesmo iria lá procurá-lo. Era um triatleta, recordista americano em corridas de longa distância na categoria em que competiu. Ao ser perguntado se não seria mais fácil encontrar um avião do mesmo modelo nos EUA, respondeu que era “mais romântico resgatá-lo da montanha”.

Como corresponde a alguém com essa biografia, ele até mesmo parecia um herói de um filme de Hollywood dos anos 40:

Hanks, portanto, não criou nenhum personagem que seja como um super-heróis de Siegel, Shuster e Kirby. Não criou histórias de pessoas comuns que superam adversidades aparentemente jogadas em sua vida por deuses indiferentes.

Não escreveu, portanto, histórias de pessoas como seu filho. Não fez isso provavelmente por tê-lo abandonado antes mesmo de conhecê-lo.

P. s.

O que é

leitura recomendada?

The Interloper, de Norman Rockwell [1927]

Os gibis de Hanks se encontram em domínio público, e são facilmente encontráveis na Internet. Mas, caso você pretenda tê-los em suas mãos, Turn Loose Our Death Rays And Kill Them All! É a sua edição definitiva.

Com essa hq, Paul Karasik tornou-se o alfa e o ômega do redescobrimento de Hanks. Ele indicou Moriarty para Spiegelman, que estava em busca de um especialista na Era de Ouro para a RAW. E ele escreveu aquela que é, até o momento, a sua melhor apreciação crítica. É ele, portanto, que vocês devem ler, caso estejam interessados no assunto.

Hanks não é um quadrinista muito conhecido no Brasil, o que é uma pena. Ao enfatizar a recepção crítica à redescoberta do seu trabalho, o meu objetivo era fazer com que o ensaio fosse atrativo para aqueles que o desconhecem. Dessa forma, penso eu, pode-se ver no texto não apenas uma análise dos gibis de Hanks, mas um comentário sobre a difícil relação entre quadrinhos e arte. Sobre esse assunto, por sua vez, recomendo a leitura de Comic versus Art, excelente livro do crítico canadense Bart Beaty.

Em relação à politique de auteur, no entanto, o livro de Beaty pouco fala. Para inteirar-se desse assunto, recomendo a leitura do ensaio sobre Mank, o filme do David Fincher, escrito por Luis Villaverde para o Extremistão. Ele não são trata do tema em um de seus capítulos, como é uma excelente análise do filme por si só. Nele, você também encontra as referências bibliográficas pertinentes para continuar a sua jornada nesse caminho.

Tudo que eu falei neste ensaio sobre colorização, aprendi lendo os posts desse blogue. Eles são obra de um desses heróis anônimos que deveria ser celebrado com um feriado anual.

Por outro lado, existe um excelente documentário sobre a vida e a obra de Henry Darger: In the Realms of the Unreal, lançado em 2004 e dirigido por Jessica Yu. Ele é narrado pela Dakota Fanning e ganhou o prêmio de melhor documentário no Festival de Cinema de Vancouver em 2004. Você consegue encontrá-lo no YouTube.

Como eu comentei no próprio texto, a explicação mitológica sobre o confronto entre Urano e Cronos vem do livro O Simbolismo na Mitologia Grega, de Paul Diel. Suprimi, no entanto, as considerações que Diel faz sobre o assunto em relação à psicologia, para não extrapolar o foco do ensaio. Elas são, no entanto, o principal assunto do livro.